この記事の要点

- 炭素(C)と他の元素(HやClなど)との「異種元素間」の結合の性質(結合エネルギー、結合距離)について解説する。

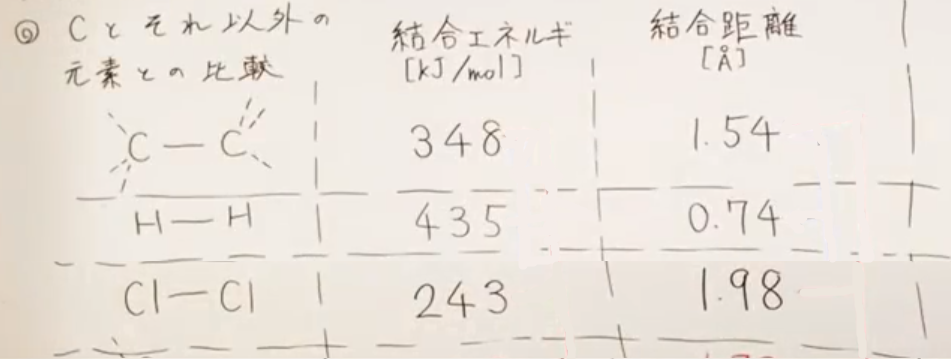

- 前提として、C-C、H-H、Cl-Clなど「同種元素間」の結合は、原子が異なるため、それぞれ固有の結合エネルギーと結合距離を持つ。

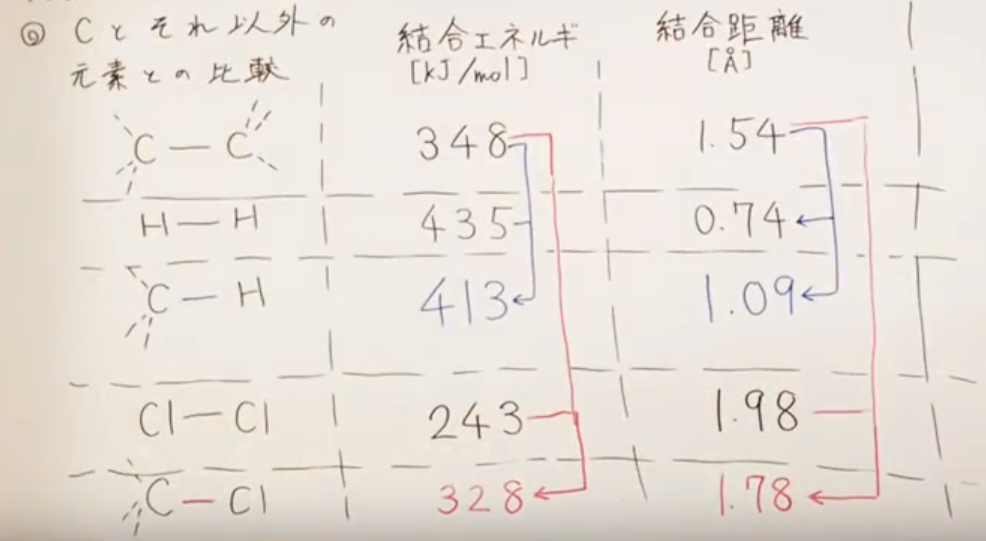

- 多くの場合、C-H結合やC-Cl結合のような「異種元素間」の結合特性(エネルギー、距離)は、それぞれの「同種元素間」の結合特性の中間値をとる。

- 具体例として、C-H結合はC-CとH-Hの中間、C-Cl結合はC-CとCl-Clの中間の性質を持つことなどを図解している。

こんにちは!

ぶっでぃです^^

さっそく有機化学の講義本体に入っていきます!

今回は、結合論(その3-2)「各種元素同士の結合様式の性質」をテーマにお伝えしていきます。

※結合論については有機化学の学習において「基礎中の基礎」となる重要な箇所ですから、かなり重点的にお伝えしています。

※なお、ここで述べることの理論的根拠は量子化学で学びますから、楽しみにしておいてください。

Cと、そのほかの元素との結合

ポイント1 同種元素同士の結合においては、結合距離と結合距離は独特の値をとる

C-C、H-H、Cl-Cl結合の結合エネルギーと結合距離は、各々異なる。

原子核の大きさ、電荷、質量、電子の個数が異なるわけですので、当然と言えば当然である。

それでは、次にC-H結合、C-Cl結合について考えてみる。

ポイント2 異種元素間の結合においては、同種元素同士の結合との中間値を取る

多くの場合、異種元素間の結合においては、

結合エネルギおよび結合距離において、同種元素同士の結合の中間値をとる。

すなわち、

C-H結合は、C-C結合とH-H結合の中間値をとり(下図青矢印)

C-Cl結合は、C-C結合とCl-Cl結合の中間値をとるのである(下図赤矢印)

【注目】

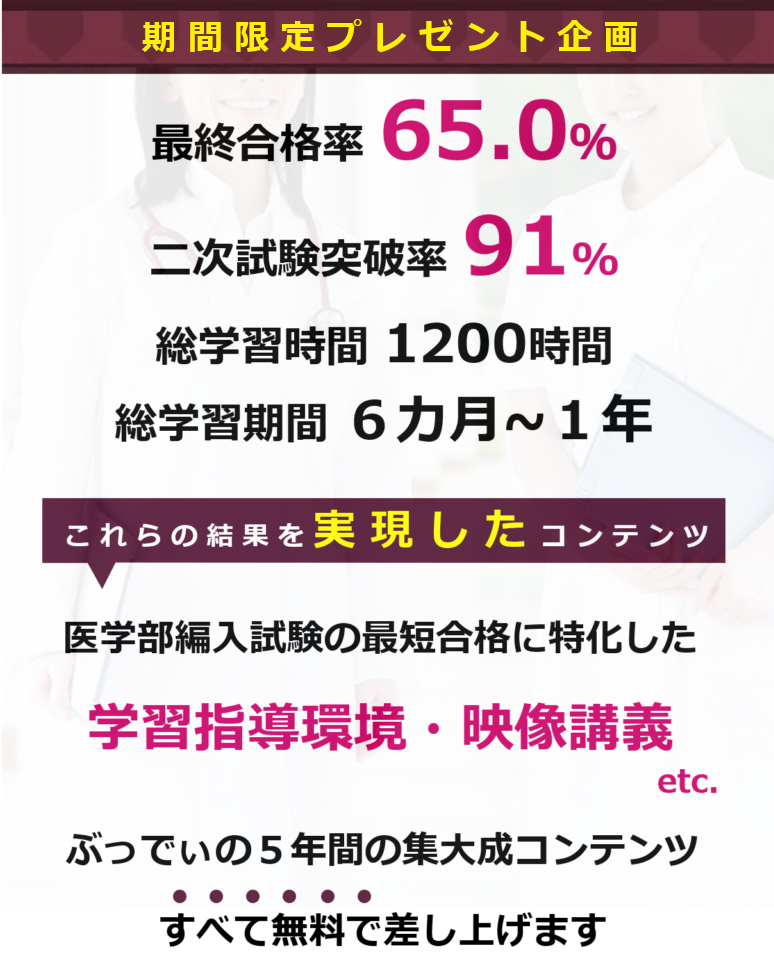

【2028年 小児科専攻医 修了まで限定】ぶっでぃの学習指導6年間の集大成 プレゼント開始しました!

※ご注意:予告なく終了することがございます

最終合格率65.0%のプライベート・コンサルティング(20名受講中13名合格)で培った、

勉強法、計画法のノウハウ、二次試験対策コンテンツ、対面指導での質疑などをまとめました。

あなたの医学部編入試験勉強をトータルでサポートする内容で、

得られるベネフィットはプライベート・コンサルティング受講を超える内容です。

ぶっでぃの医学部卒業までに限定してLINE友達登録いただいた方全員にプレゼントいたします。

今すぐ登録してこの1年の勉強に存分に生かしてください。

>>プレゼントページをクリックして詳細をチェック!